日常でも役に立つ!? デザインする力って?

2023年9月29日掲出

デザイン学部 舟山貴士 助教

もともとはプロダクトデザインに興味を持ち、大学へ進学したという舟山先生。そこでグラフィックデザイナーである恩師と出会い、グラフィックデザインに魅せられていったそうです。今回は、先生がこれまでに手がけた作品や研究、グラフィックデザインの面白さなどについて、お話しいただきました。

■先生のご研究についてお聞かせください。

グラフィックデザインやタイポグラフィの研究に取り組んでいます。グラフィックデザインの作品では、例えば、昨年手がけた仕事に『黒川紀章のカプセル建築』(鈴木敏彦著/OPA press)という本があります。今回、この本の造本を手がけることになったのは、著者の鈴木敏彦先生が私の大学時代の先生の一人で、これまでにも一緒に仕事をさせてもらってきた経緯からのお声がけでした。鈴木先生は、建築家ですが建築の本の出版もされていて、さらに建築家・黒川紀章さんの弟子だったことから、黒川さんが手がけた中銀カプセルタワービルが2022年に解体されるタイミングで、それを写真集にまとめたいと、この本を作ることになったのです。鈴木先生としてもご自分の師匠の本ですから、かなり気合が入っていて。打ち合せでは、「賞を取れるような本を作りたい」とおっしゃっていました。元来、本を作る仕事をする時は、当然、予算など制限が多々あるのですが、今回は、表現できる限り、色々とチャレンジしてほしいということで、この本のデザインが始まったのです。

ですから私も、これまでのブックデザインの考え方をそのまま延長するというよりは、発想から変えていきたいと思い、「本と言えば、こういうもの」という考えを一度、捨てて、改めて考えることをしました。例えば、黒川さんのこれまでの作品集を見たり、行ける範囲で現存する建築を見に行ったりする中で、特にこの1970年代に建てられた中銀カプセルタワービルが持つ未来的なデザイン、あるいは実現したかった近未来感を黒川さんがどう捉えていたのか、ということをじっくり考えたのです。

その結果、中銀カプセルタワービルに入った時に感じる不思議な浮遊感を、本を開いた時にも体感できるようなデザインにできないかと思いついて。鈴木先生も打ち合わせの際、「本も建築なのではないか」とおっしゃっていましたし、本は最初の表紙ページを"扉"と呼ぶので、まさに物語や構造物に入っていくような、そういうものとの出合いをこの本で表現してみようと取り組みました。

具体的には、表紙の外観が建物の外観に見えるように、カプセルタワービルの特徴的な丸い窓を模した穴を二つ、表紙にあけたり、カプセルタワービル内の黒い壁に銀色のアルミフレームが配されている重厚なイメージを表現するため、本を開いてすぐのページを黒い紙に銀色のインクを使ったり銀色の紙に黒いインクで印刷したりしました。何か異世界に迷い込んだような感じを、この本でも演出できないかとブックデザインに取り入れていったのです。

『黒川紀章のカプセル建築』

今回の仕事を振り返って、一番苦労したと感じるのは、使ったことのない資材を使うことで、実際に印刷がどう出るかがわからなかったことです。先ほど黒い紙に銀のインク、銀の紙に黒いインクで印刷するページの話をしましたが、それとは別に、白い紙に銀のインクを使ったり、黒と銀のインクを使ったりしたページもありました。例えば、紙の質感で出る黒とインクの質感で出る黒の色は全く違いますし、そういう部分で一冊の本としてマッチしない箇所が出てくるのではないかという心配があったのです。

今はパソコンで作業するので、パソコンのディスプレイで表示されたものが、現物として出てくるようなイメージがあるかもしれませんが、実際のブックデザインは、紙と合わせて本ができるということから考えると、最終的にどういう質感になるのかは、刷ってみないとわかりません。インクの質感、紙の質感によって色の出し方が違いますから、今回は印刷会社と一緒に実験をしながら進めていったところがありました。もちろん、何枚も試作を刷ることはできませんから、中にはぶっつけ本番で印刷している部分もあります。これまでの経験やサンプルをもとに、鈴木先生と印刷会社とコンセンサスを取りながら進めていったのです。その結果、鈴木先生の依頼通り、「日本タイポグラフィ年鑑2023ブック・エディトリアル部門」でベストワーク賞を受賞できました。

■では、タイポグラフィのご研究についても教えてください。

前段から話しますと、もともと大学時代から文字やフォントに興味があって。最初は和文書体に興味を持っていたのですが、さすがに何万字もあるものを自作するのは難しいと思い、まずはアルファベット26文字の欧文書体を、フォント作成ソフトで作っていました。ただ、日本語を主として扱うグラフィックデザインの場合、ある意味、欧文は飾りの要素、グラフィックのパーツだとも言えます。少し外国の雰囲気を出したいから欧文書体を使うみたいなところがあるので、可読性や英語ネイティブに読みやすいかどうかなどは、一旦、横に置いておくことになります。また、世の中にはタイプフェイスデザイナーという書体を作ることを専門とするデザイナーがいます。その領域に、グラフィックデザイナーの私が入っていって良いのかという迷いもありました。それでグラフィックの華やかな部分にフォントを応用するという形で、欧文書体を作っていたのです。しかし、デザインの仕事を進めていく中で、和文書体である明朝体にも色々な種類があり、その中で良い書体と言われるものは、なぜそういう造形をしているのかといったことに、もう一歩踏み込んでみたいと思うようになって。そこで昨年、書体設計士の鳥海修さんが、若い人に文字の面白さを伝えようと長野県松本市で開いている「松本文字塾」に参加したのです。その塾では、1年かけてかな書体(ひらがなとカタカナ)を作成する活動をしています。私はそこで、日本のひらがなが、どのような漢字からどのような変遷を経て、今の形になったのかをたどっていけば、文字本来の形がどういうものなのかが見えてくるかもしれないと、「バリアブルフォント」を応用した試作に取り組みました。

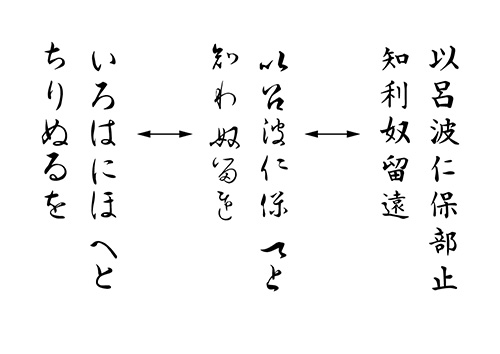

「バリアブルフォント」とは、アドビやグーグルなどが主導して、フォントの新しい企画を作ろうと、2016年に公開した仕様です。入力した数値で文字の幅や太さが変えられるというもので、例えば、これまで中くらいの太さと、太いものの2種類しかなかったフォントを数値化し、その数値の中間くらいを設定すれば、これまでにはなかった太さのフォントが使用できるというものです。それを応用すると中間的な領域が無段階に書き出せ、アニメーション的な変化を表現できます。今回はそれを用いて、漢字で記された「いろは歌」をひらがなへ変換するという文字の変遷を作りました。

このバリアブルフォントの応用は、作品というより、例えば「あ」の一画目の入り方が強いのか弱いのか、二画目が右から入るのか左から入るのかといった、細かい造形がどこにつながっていくのかを感覚的に捉えたいという思いで試作したものです。また、もともとバリアブルフォントは、欧文のために作られた仕様ですから、例えば、イタリックという斜めに傾いた文字がありますが、その傾きの角度も微調整できます。しかし、日本語の書体にイタリックはないため、必要ありません。それならば日本語の場合、どういう変数が必要で、どこを可変するのかを考えてみようということも研究テーマとして取り組んでいます。

バリアブルフォントの試作例「いろは歌」

■先生がグラフィックデザインやタイポグラフィに興味を持ったきっかけは、何だったのですか?

実は高校時代まで、特に夢もなく、考えることから逃げていたようなところがありました。ただ、いつまでも逃げていられないのも事実で。例えば、高校1年生から2年生に上がるタイミングで、理系か文系かを選ばなければならない時は、理系の方が、将来、潰しがききそうだという理由で理系に進みました。ところが2年生から3年生へ上がる時には、進路希望調査で志望大学名を書かなければならず、潰しがきくかどうかで選べる話でもないなと思い、ちょっと悩んで。その時、所属していた美術部の先生に相談してみたのです。すると、その先生が、私たちの周囲を見渡せば人工物ばかりあると。例えば、ハサミひとつ取っても、誰かが作っているから、この形をしているのだということを話されたのです。電気がついていれば、その電気を作っている人がいるし、飲み物があればそれを作っている人がいる。そんなふうに職業を考えるきっかけは、身の周りにいくらでもあるのではないかと話してくださって。その時、初めてプロダクトデザインというものがあることを知って、私もそれを学んでみようと大学へ進んだのです。ところが大学で、本や雑誌のデザインをメインに活躍されていたグラフィックデザイナーの工藤強勝先生と出会って。先生の下で学び、研究室でその仕事に触れるなかで、グラフィックデザインの面白さを知り、そこから私も本や雑誌のデザインをしてみたいと思うようになったのです。文字やフォントに興味を持ち始めたのは、学部2年生か3年生の頃だったと思います。工藤先生が「自分のデザインの核は、文字組と紙選びにある」とおっしゃって。私自身、高校まではグラフィックデザインはもとより、文字を特別、意識せずに過ごしてきたので、グラフィックデザインで使う文字は、キーボードを打てば出てくるくらいに思っていました。しかし実際は、一文字一文字、そのフォントを作っている人がいて、和文書体の場合は2万3千字が1セットで揃い、さらにその2万3千字に8つのウェイト(太さ)があるという話を聞いて、途方もないなと驚嘆したことを覚えています。

また、例えば明朝体とひと口に言っても、色々な種類があり、工藤先生は、△△明朝体は良くないけれど、○○明朝体は良いみたいな話もされていました。私には、どちらも同じように見えていたので、それらの何が違うのかと疑問に思って、最初は間違い探しのように、ずっと文字・フォントを見ていた時期があったのです。そうすると、いつの間にか、書体の特徴がわかるようになってきて、好きな書体が目に入ってくるようになり、その書体だけは見極められるようになっていきました。そうしているうちに、徐々に周りから「フォントのことは舟山に聞けばいい」と、私の得意分野として認識されるようになったのです。みんなから聞かれるので、私も調べて答えているうちに、徐々に文字に対する興味が深まっていった形です。

デザイン事務所勤務時代に制作した書体見本

工藤強勝『文字組デザイン講座』誠文堂新光社、2018

■先生はどんなところにグラフィックデザインの面白さがあると思いますか?

グラフィックデザインの面白さは、どう伝えるのかという部分で、本質を捉えなければならないことだと思います。グラフィックデザインには、何かを伝えるという目的があります。例えば、絵画表現であれば、自分の思いや社会の状況を作品に表現するということだと思いますが、グラフィックデザインの場合はもう少し商業的な目的意識があります。そういうものを持ちながらも、予算や時間の制限があり、その中でどう伝えるか、どう表現するかを考えて形にするものだと思います。そうすると、もちろんテクニック的なことは必要になるので、私自身も教員としてそういうことを教えてはいますが、それだけでなく、もっと大切なこととして、表現するもの自体をどう解釈していくかということがあるのです。今日、取り上げた『黒川紀章のカプセル建築』のブックデザインも、これまでに培ったテクニックで、本らしいものを作ることは、それほど難しくはなかったと思います。ですが改めて受け手に、送り手が伝えたいことを伝えるにはどうしたら良いのかを考えるなら、今までに身に付けた小手先のテクニックは置いておいて、そもそも黒川紀章はどう捉えられていたのか、あるいは彼自身はどう捉えられたかったのか、何をしたかったのかといったことを、伝記を読んだり作品を見たりする中で解釈していく必要がありました。その解釈の先に、ようやく表現が出てくるのです。

また、デザイナーは送り手のメッセージを理解して、どういうメディアにどう落とし込めば、その情報を受け手に伝えられるのかを考えていきます。本なのかウェブなのか、はたまた手紙が適しているのかといったことを考えるわけです。ですから、送り手から受け手へと伝えるための環境全体をデザインすると言えますね。そういうことがグラフィックデザイン自体の面白さでもあるし、それはデザインに限らず、伝えることに関係する色々なところに応用がきく力だと思います。

■学生にも、そういう力を身に付けて巣立ってほしいとお考えですか?

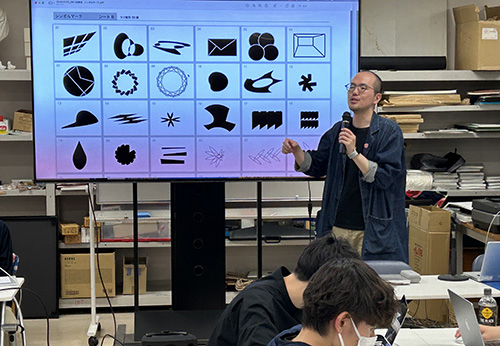

そうですね。デッサンや平面構成など、デザイン上のテクニックは、ひと通り学べるカリキュラムになっていますが、一方で様々な課題に取り組む際には、テーマをどう解釈するかが常に求められます。例えば、今、準備している授業では、あるテーマをもとに美術館のロゴを作るという課題を出す予定ですが、美術館だからと華やかなものを作ろうと思えば、それに対するテクニックを教えることもできます。ですがそれよりも大事なことは、今の時代の美術館に求められるものは何か、こういう美術館に行く人は何を思って、その時にどんなものを買ったり見たり聞いたりするのか、みたいなことを総合的に考えられるかどうかです。つまり、テーマをどう解釈できるかというところを、授業を通して学んでほしいと思っています。それはデザイナーに絶対に必要なものですが、デザイナーにならなくても、必ずどこかで役立つものです。というのも、誰かに何かを伝えることは、日常のどこにでもあることですよね。その伝える工夫や思いの整理の仕方に、デザインの力はすごく使いやすいし、役立つと思います。

「2023年 専門演習Iの授業風景」

■今後の展望をお聞かせください。

実践と教育と研究を、バランスをとりながら進めていきたいと思っています。もともと私が大学の教壇に立つことになったのは、先ほどから話に出てきている恩師・工藤先生の影響です。工藤先生は第一線で活躍するグラフィックデザイナーでありながら、教育活動と、例えばタイポグラフィ協会やJAGDA(日本グラフィックデザイン協会)といった業界団体へもコミットメントされていて、業界を包括的に考えていた方でした。授業でデザイン理論の基本的なことを教える際も、どちらかというと実践ベースで、先生の最近の仕事を例に、それがどのように作られているのかや、実際に展示されたポスターを前に、使用した紙や印刷方法などを教えてくださったりして、すごく良い刺激をもらえたんです。ですから、いつかは私もデザインの実践と教育活動、研究活動の三本柱に取り組んでみたいと思ってきました。実践であるグラフィックデザインの仕事は、それなりに続けてきて、自信のついた部分もあります。一方、教育に関しては、本学に来て今年で4年目になり、わかってきた部分もあるし、もっとこうしていきたいという方向性も見え始めました。しかし、研究に関しては、まだ足りてない部分があると思っていて。ですから、これから改めて力を入れていくつもりです。グラフィックデザイン分野の中で、これからのタイプフェイスデザインがどういう役割や位置付けとなるのかを明らかにし、どう研究分野として確立していくかといったところを研究して、教育や実践につなげられるようにしたいと思っています。

重ねる切り絵暦「るいるい」

紙の特性を生かした生活アイテムの新たなデザイン

林 芙美代

詳細はこちら

https://tutsotsuten.jp/work/hayashifumiyo/

■最後に受験生・高校生へのメッセージをお願いします。

高校生の頃は、何かと迷う時期だと思います。先ほどお話ししたように、私自身、潰しがきくかどうかで選択して進んでいたつもりが、急に進路がわからなくなって、追い詰められたような面がありました。ただ、考えてみると、きっかけは色々とあると思います。私の場合は、美術の先生が身の周りを見渡すと、色々な職業が関わっていて、人が関わっていないとできないことがたくさんあると話してくださったから、世界への解像度が少し上がった気がしました。ですから、今、何となく見ている世界が、人に助けられながらできている世界なのだという認識を持って、一度、眺めてみてください。そうすれば、「自分は昔からこういうものが好きだったな」とか「これって社会的にこう扱われているのはなぜ?」みたいな疑問が出てくるかもしれません。それがいきなり、将来につながるわけではないけれど、その糸を辿っていくと、いずれ少しずつ道が開けていくはずです。