「現実と共存するデジタル環境を目指して」

メディア学部 太田 高志 准教授

■先生の研究について教えてください。

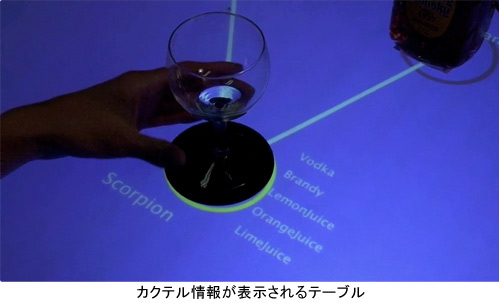

私の研究プロジェクト(研究室)は、コンピューテーショナル・メディア・デザイン、略してコムメディアデザインと呼んでいるのですが、基本的にはコンピュータを使ったインタラクティブ性のある作品やコンテンツの作成を行っています。インタラクティブな作品と言っても、ウェブで多く見られるようなコンテンツのようにウェブの画面だけに閉じられたものではなく、現実の「モノ」を操作することによって反応したりするような、「現実」と「デジタル」が融合し、相互作用するようなものを目標としています。通常のコンピュータを使用する場合のように、マウスとキーボードで操作してモニターで見る、というカタチに捕われない作品を模索しています。例えば、バーでカクテルを飲んでいるときに、カクテルの由来やレシピを知りたいと思ったとします。そのとき、コンピュータを立ち上げてウェブで検索して調べるのではなく、カクテルのグラスが置かれたテーブルにその名前や材料の情報が自動的に映し出されるような環境です。飲んでいる人は、コンピュータを意識的に使って調べるのではなく、カクテルを楽しむという、その場における本来の目的である行動をとっているだけで、勝手に向こうから情報がやってくるのです。例えば、そういった仕組みを実現するような作品を目指しています。

■つまり、日常生活にさりげなくデジタル情報が溶け込んでいる感じでしょうか?

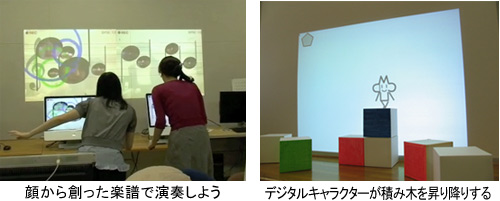

そうですね。コンピュータを利用していることを特別に意識することなく、「モノ」に対して直接のアクションをしながらデジタルの情報が得られる、ということですね。デジタル情報は適宜その人にあわせた情報を提供できるので、様々な場面に対応する作品がどんどんできればいいと思います。それから、エンタテインメント的な作品をつくった学生もいますよ。みんなが並んで立つと、頭の位置や高さを測定して顔を認識し、五線譜の上にその顔を使った音符を端から読んでメロディーを奏でる装置。みんなでワイワイと立って顔が並ぶと、メロディーが順番に鳴っていく。顔を動かして調整して音をつくることも可能です。新しく人の関わりを奮起するような作品ですね。マウスで一人でカチャカチャやるのではなく、何も持たずに出来るのが重要なところです。また、積み木をスクリーンの前に積むと、そこにキャラクターが動いて乗ったり降りたり、いろいろな反応をする作品をつくった学生もいました。これも同じく、コンピュータに向かってマウスでドラッグしてどうのではなくて、動いているCGのキャラクターに対して実際の「モノ」である積み木を使ってインタラクションをつくりあげるものです。

■面白いですね。こういったものに最初に先生が惹かれた理由は?

キーボードやマウスを使っているだけに飽きてきたからでしょうか。ちょうどWiiといったゲームも出てきましたが、ああいったセンサーを使って反応するようなものは、単純な感動がありますよね?もうひとつは、僕は企業におりましたが、そこではあるアイデアに対して「それ、具体的には何の役に立つの?」と真っ先に聞かれてしまいますが、役立つものを考えなければということにも辟易としていたところがあります。すぐには意味がなさそうに見えても何か「面白い」と思えるものをやりたいという気持ちが、最初にありました。「オッ」と思うような感じのものをやっていたいなというのが常にありますね。それから、このような仕組みを創るのは、いろいろな知識や技術を組み合わせ、デザインを考えなければなりませんが、そういった内容が極めてメディア学部的なアプローチではないかと考えたこともあります。

■いろいろ面白い発案をして、それを作品として形にするのですね。

そうですね、インタラクションをデザインするということでしょうか。コンピュータでは本を読むのも絵を描くのも、今はなんでも出来ますが、要は全部コンピュータに向かって作業をしているわけです。だけどそのうちコンピュータが完全に裏方になっていくと思います。やっぱり本を読んだり絵を描いたりする時には、画面のメニューを選んでマウスでクリックしてというのではなく、ページをめくったり筆で描いたりするほうが人間にとって直感的でやりやすいですよね。だけどコンピュータが提供するいろんな便利な仕組みもやっぱり欲しい。だからそれを人間にとって自然な形でまとめ上げるようなことができたら、未来のカタチはきっと変わってくると思っています。そういう例を幾つかつくっていければいいなと思っています。

■他に学生さんの作品を紹介してもらえますか?

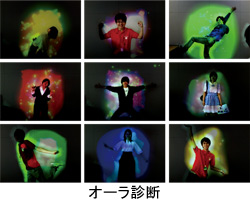

画面の前に立つとその人のオーラを判定して、いろんな色やカタチの「オーラ」がその人のまわりに現れて見えるという作品もありますよ。これは本で取材もされて、掲載されました。Wiiボードに乗るのですが、体重のかけ方によっていろいろな「オーラ」のデザインが出てくるんです。技術としてはありきたりのものを利用しているのですが、それらをどのような組み合わせをして面白いものに結び付けていくか。それがメディア学部的なアプローチですね。また最初に目的地を入力し、コンピュータを持ってヘッドマウントディスプレイをして歩いていくと、行き先を示す方向に矢印や指示が出てきて道案内をしてくれるといった作品もあります。

■いま研究されていることが、将来的にどういうことに役立っていくと思われますか?

コンピュータではいろいろなことが出来るようになりましたが、やはり使うのが苦手な人もいらっしゃるし、高齢者や子供だと習わなくては使えないですよね。一番問題なのは、それで何でも出来るのだけれど、何でも出来るようにするために、キーボードとマウスを使うことやメニューやアイコンなどの操作系など、コンピュータの流儀に従わなくてはなりません。現実の環境に溶け込ませることで、コンピュータを使うという特別な意識を持たずに、誰もがデジタル情報の恩恵にあずかれるようになっていければと思っています。

■学生さんに期待することはなんでしょうか?

メディア学部を目指している人は、テレビやアニメ、ゲームなど既に確立している分野で、何かしたいとか作品を創りたいと考えている方が多いようです。でも、例えば従来のテレビに対してのYouTubeやPod castのように、同じようなコンテンツを扱っていても新しい表現や伝達の方法が次々に出て来ています。そのように、従来の枠に捕われずに、同じようなものを対象としていても、それを発信したり表現したりする方法で新しいものを創ることも考えてくれるといいなと思っています。

■研究する面白さや魅力を教えてください。

普通のコンピュータの使い方でも、いろいろ面白いと思うでしょうが、ここの研究室で創っているような作品だと、やはり感動の種類が違うと思います。実際に反応したときにオォッと思うような、そういう楽しさは多少日常と違う経験といえるのではないでしょうか。また、卒業研究では自分で決めて好きなことをやることが出来ますが、そういうことって社会に出るとなかなか機会が無いでしょうから、人生において貴重な経験だと思います。自分で決めて、自分で仕上げて、思った通りの反応が作れたり、他の人に見せてすごいと言ってもらえるとか。そういうのは魅力じゃないでしょうか。まず自分が感動して、他人に感動してもらうということが動機になると思います。

[2009年9月取材]

■所属研究室・プロジェクト紹介

コム・メディア・デザイン

https://www.teu.ac.jp/info/lab/project/media_dep/22.html

プロジェクト独自ページ(卒業研究のホームページ)

http://www2.teu.ac.jp/media/~takashi/cmd/ComMediaExt/

・次回は11月13日に配信予定です。

2009年10月9日掲出