「コエンザイムQ10の吸収のメカニズムを解明したい!」

応用生物学部 山本順寛 教授

健康長寿の実現を目指して、コエンザイムQ10や抗酸化物質の研究、発がんのメカニズムの研究、新しい化粧品素材の開発など、幅広いテーマに取り組む山本順寛教授。今回は、その中でも山本教授が第一人者として研究を牽引しているコエンザイムQ10をピックアップ。コエンザイムQ10の体内吸収のメカニズムを解明するための取り組みと成果についてお話いただきました。

(過去の掲載はこちらから→ https://www.teu.ac.jp/interesting/010782.html)

■まずは、近況からお聞かせください。

コエンザイムQ10(以下CoQ10)がらみで、面白い話題を紹介します。横浜市の野毛山動物園に、“ツガル”という名のメスのフタコブラクダがいます。年齢が34歳と、人間で言えば100歳を超える高齢のおばあちゃんラクダです。そのツガルが、3年ほど前に体調を崩したとき、飼育員の方がラクダの好物であるニンジンに穴をあけて、そこにCoQ10のカプセルをつめて食べさせたそうなんです。すると非常に元気になったとかで。新聞各紙に取り上げられていた記事を私も見て、これは素晴らしいと思い、今年の1月、ツガルに会いに行ってきました。聞けば、CoQ10を摂るようになって、毛の生え換わりのリズムが元に戻ったり、床ずれが治ったそうです。そういうわけで、今でもずっとツガルは、CoQ10をニンジンと一緒に食べているんですよ。5月にも訪ねてきましたがとても元気でした。

これは、本当にうれしいニュースでした。というのも人間でいえば100歳を超えるような年齢でも、CoQ10が役に立っているということですからね。健康長寿をいかに実現させるかということは私の研究の課題であり、今の日本社会の目標でもあります。そういう点から考えても、ツガルのことは、印象深いトピックスでした。

■CoQ10は、なぜ健康長寿に役立つといえるのでしょうか?

私は、健康長寿に役立つ物質には5つの条件があると考えています。ひとつは、生命活動に欠かせない重要物質。そして、年齢を重ねるうちに細胞から失われてしまうもの。しかし、サプリメントなどで補給することが可能で、体内にそのまま吸収されていろいろな効果が体感できるもの。それから最も大事なことですが、副作用がないもの。これらの条件をCoQ10は、すべて満たしています。

CoQ10は細胞の中のミトコンドリアというところにあり、私たち人間の活動エネルギーであるAPTをつくるための必要な成分のひとつとして発見されたものです。また、CoQ10は抗酸化作用という重要な役割も持っています。ですからCoQ10はミトコンドリアに限らず、体内のあらゆる場所にあって、そこが錆びないように守っているわけです。ですからCoQ10は、非常に重要な物質なのです。

CoQ10はそれほど大切なものですから、当然、私たちの体内でも作られています。しかし残念なことに、年をとると減っていきます。これは心臓の例ですが、20代で一番多くなり、それをピークに40代で3割、80代で5割以上、CoQ10の量は減っていきます。ですからこれをうまく補給することができれば、健康長寿の実現も夢ではないと考えているのです。

■前回の取材では、CoQ10の体内吸収のメカニズムを解明する手がかりとなるタンパク質を発見したということでしたが、その後、どのような進展がありましたか?

前回の話と重複しますが、CoQ10は水に溶けにくく、油に溶けやすい性質を持っています。私たちの身体はほとんどが水でできています。細胞は、水を大きな袋で包んでいるようなものですからね。その細胞の中には小さい袋があって、それもまた水を包んでいます。その袋から袋へと物質が移動するには、水を泳いでいかなければなりません。しかしCoQ10は水に溶けないから、泳げない。そう考えると、何かCoQ10を運搬するものがあるはずなんですね。そこで実験を重ねた結果、その運搬を担うのはサポシンBというタンパク質であるということを突き止めました。サポシンBは別の機能ですでに発見されていた物質ですが、CoQ10と結合することは明らかになっていませんでした。それを私たちの研究室が発見したというのが前回の取材での話でした。

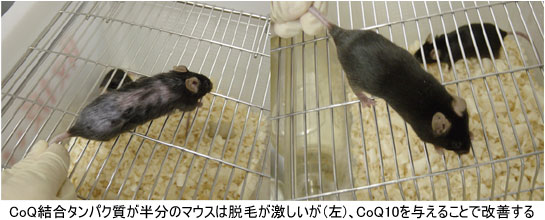

そこから次のステップとして取りかかった研究があります。CoQ10と結合するタンパク質を通常の半分しか持っていないマウスに、一方は普通の餌を与え、もう一方にはCoQ10を含む餌を与えるという実験を行いました。するとCoQ10を与えた方は、年をとっても毛のつやがものすごく良いとわかったのです。人でも動物でも、老化現象のひとつとして、皮膚がスムーズでなくなることが挙げられます。マウスの場合は毛が抜けるという現象だったわけですが、それが改善されたという結果を得たことは非常に面白いと思います。それからCoQ10の吸収の段階をきちんと調べたいと思って取り組んだ実験もあります。

■それはどのような実験ですか?

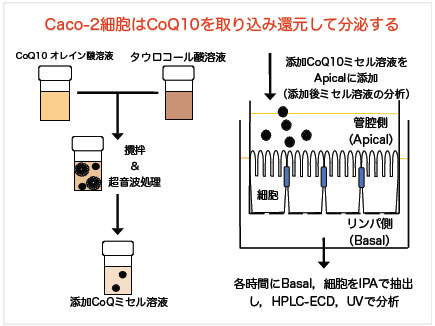

Caco-2細胞というヒトの小腸膜モデルとしてよく利用される培養細胞を使った実験です。Caco-2細胞は、物質を吸収して取り込み、下の穴のあいたところから分泌します。つまりヒトの小腸の細胞が栄養を吸収して、分泌していく仕組みとそっくりなのです。

そもそもCoQ10には酸化型と還元型という2型があります。そのうち抗酸化作用を持つのは還元型だけです。最近では一部、還元型のCoQ10が発売されてはいますが、市販品のほとんどが酸化型です。しかし、私たちの血液や体内にあるCoQ10は、そのほとんどが還元型になっています。ですから体内のどこかでCoQ10が還元されているわけですね。それがどこで起こるのかというと、別の研究者の実験結果ですが、小腸の細胞で還元されるということがわかっていました。そこで私たちは、さっきのCaco-2細胞に酸化型のCoQ10が入ったミセル溶液という油の玉を投与する実験を行いました。するとCaco-2細胞は酸化型のCoQ10を吸収し、細胞の中で還元して、還元型のCoQ10を分泌するということが確認できたのです。ですから酸化型のものでも摂取すれば、小腸で吸収されるときに還元型になるということがわかりました。これはある程度はわかっていたことですが、培養細胞レベルで再現できたことは成果のひとつです。また、そこまでわかってくれば、今度はもっと吸収をよくするにはどうすればよいかとか、細胞内で還元しているのはどんな物質かといったさまざまなことが調べられます。これからそういうことを調べていこうという段階に入ったといえるのです。

■最後に、今後の展望をお聞かせください。

CoQ10の吸収のメカニズムを明らかにすることは、目標のひとつです。今は、Caco-2細胞をCoQ10と結合するタンパク質を生産できないような細胞にかえて実験するとどうなるかとか、過剰発現させるとどうなるかとかいう研究に取り組んでいるところです。ちょうど主役となる物質が何か見えてきつつある段階ですから、研究は大変楽しいです。

そもそもCoQ10の吸収は、人によって6倍もの差があるのですが、そんなの不公平ですよね(笑)。それをなんとか解消したいという夢を持って取り組んでいます。なかなか難しい課題ではありますが、それ以上にやりがいがあります。

[2010年5月取材]

■抗加齢医化学(山本順寛)研究室

https://www.teu.ac.jp/info/lab/project/bio_dep/107.html

■プロジェクト独自ページ

http://www2.teu.ac.jp/junkan/

・次回は8月13日に配信予定です。

2010年7月9日掲出