「メディアの技術を活用して、中国語をより楽しく、より効果的に学ぶ教材をつくろう!」

メディア学部 陳 淑梅 教授

中国語の文法や教育について研究している陳先生は、NHKラジオ「まいにち中国語」やNHK教育テレビ「とっさの中国語」へも出演する、中国語教育のエキスパートです。今回は、先生の研究や研究室での取り組み、中国語教育の面白さなどについて伺いました。

■研究室では、どのようなことに取り組んでいるのですか?

卒業研究では、中国語教材の開発を手がけています。ご存知のように、今、中国語を学ぶ人が急増していて、それに応じて中国語のテキストも最近はすごく増えてきています。けれども、そのほとんどが紙ベースのもので、デジタルコンテンツやマルチメディアの教材というものは、非常に少ないです。

その理由のひとつは、中国語を教える多くの教員にデジタルコンテンツをつくる技術がないからです。ところが東京工科大学には、中国語を勉強し、なおかつデジタルコンテンツなどの制作技術を持った学生がたくさんいます。その力をなんとか活かしたいと思って、約7年前に、この研究プロジェクトを立ち上げました。

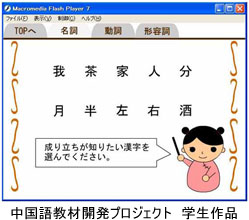

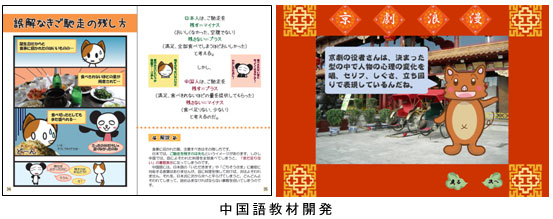

研究テーマには、例えば、アニメーションを使った中国語のウェブ教材の開発があります。日本語に「ぬく」という言葉がありますが、中国語では「草をぬく」の“ぬく”と、本棚から「本をぬく」の“ぬく”では、全く違う言葉で表現されます。ただ、これを口頭で説明するだけでは、なかなかイメージが伝わりません。そこでアニメーションを使って、少しオーバーに表現することで、学習者の記憶に残りやすくするというコンテンツを制作しました。

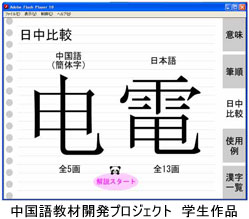

また、語学修得には“違う”ということを嫌だと思うのではなく、面白いと思えることが大切です。それを実現するために、中国語の漢字と日本語の漢字がどう違うかという点に着目したクイズを出すコンテンツをつくった学生もいます。

それから中国文化を映像やアニメーションを使って紹介し、中国語の履修者や一般の方に見てもらって、興味を持ってもらうという試みも行っています。中でも、最近、学会で発表して評価されたものに、昨年度の学生が取り組んだ中国映画を使った研究があります。『漂亮媽媽』(邦題:きれいなお母さん)という日本語字幕付きの中国映画の中から、日中文化の違いがわかるシーンや対訳が面白いところを抜き出して編集し、1枚のDVDに収めたのです。例えば、食べ方の違いやお茶の淹れ方の違い、プレゼントのもらい方の違いなど、それぞれ抜き出した項目をリストのように並べ、そこをクリックするとその場面が見られるようにしました。このコンテンツを使えば、中国語と中国文化を同時にしかも楽しく学ぶことができるので、これはとても反響が大きかったですね。

■では、先生ご自身は、どのような研究をしているのですか?

私の研究分野は、中国語学と中国語教育です。最近は、特に教育の方が中心になってきています。中国語教育と言っても、そこにはさまざまなターゲットがいます。例えば、本学の場合、中国語の授業は週に1回です。ですから週1度しか授業を受けない学生に対して、どう教えるかということを考えています。また、私が携わっているNHKのラジオやテレビ番組になると、今度はいろいろな語学レベルの、不特定多数の方々を対象に教えることになります。その方たちにどう教えるかということをテーマに研究しているのです。

例えば、週1回だけ授業を受ける学生を教えるときは、特に繰り返しを重視します。去年、そのための教科書をつくったのですが、その本の中には同じ単語をあちらこちらに散りばめるようにしました。また、わずかな時間でどれだけ頭に残すか、そしていかに興味を持ってもらうかということにも注力しています。というのも理系の学生は、語学をツールとして捉える傾向が強いので、なかなかその国の文化にまで興味を持つことが少ないのです。でも、語学を学ぶには、やはりその国への興味は大切です。ですから授業の中で、これまでの卒業研究生たちが制作した中国語に関するクイズのウェブページを紹介したり、私自身の経験や文化などを雑談として話したりして、面白いと思ってもらえるように取り組んでいます。また、日本人は、文法はよくできるのですが、シャイなところがあって、なかなか声に出して中国語を話してくれません(笑)。コミュニケーションは、やはり声を出しておしゃべりすることですから、なんとか中国語を話してくれるように、工夫して質問を投げかけたり、説明してもらったりしています。

■先生が日本語と出会ったきっかけは、何だったのでしょうか?

私が大学に入った頃は、中国と日本が国交回復をして間もないときだったので、まだ日中の交流がそれほどない時代でした。また、大学に入る前は、日本語というと戦争映画で使われていた兵士の怒鳴る言葉しか聞いたことがなかったので、実は日本語にはあまり良いイメージを持っていなかったのです。ところが国交回復後に、中国で日本語のラジオ講座がはじまって。日本人の女性の先生が話す「ご機嫌いかがですか?」というとても美しい言葉をラジオで聞いたのです。そのとき、私は「これが日本語なんだ! すごくきれい!」と思ったんですね。そこから日本語に興味を持って、勉強するようになりました。また、日本語には中国語のように漢字があるという点も魅力でした。ですから私は中国の大学で日本語を学び、さらに日本の大学では日本文学を学んだのです。その後、中国語学の研究に入っていきました。今、私はNHKのラジオ放送で中国語講座を担当しているのですが、ラジオ講座がこの道に入るきっかけだったということもあって、これもひとつの恩返しかな?なんて思って取り組んでいます(笑)。

■では中国語を教えていて、どんなところが面白いと感じますか?

中国語と日本語を比較しながら教えられるという点が、一番面白いですね。例えば、中国語の数字を覚えるとき、ちょっと難しい部分があります。日本語では、一足とか一枚とかいいますが、中国語にも同じようなものがあって、実は日本語以上にもっと細かい言い方があるんですね。だから学生たちは、覚えるのがだんだん嫌になってきてしまう。そういうとき、私は「日本語にも大変なところがあるよ」という話をします。例えば、「いち、に、さん、し…」という数え方があるのに、なぜ「ひとつ、ふたつ、みっつ…」という数え方があるの?とかね(笑)。そうすると学生たちも、なるほどと納得してくれます。もし私が日本語を学んでいなければ、比較するという意識はなかったと思います。そんなふうに比較して話をすると、みんな面白がってくれて、集中してくれるんです。また、先生と学生というより、外国語を学ぶ人同士という同じ高さの目線に立つことで、学生と仲良くなれますし、語学への興味も引き出せるのだと思います。

■最後に、今後の展望をお聞かせください。

今の中国の発展ぶりは、中国人でも驚くほどですが、まだその発展状況に中国語教育はついていけていません。ただ、これからは日本の中でも中国で働きたいという人が増えてくると思います。少なくとも中国に関連する企業は増えてくることでしょう。そういう流れの中で、とりわけ本学のように専門的な技術を学び、持っている学生たちが、ある程度中国語をマスターできれば、就職にも役立ちますよね。ですから今後は、中国語力を就職に活かせるくらいのレベルにもっていけるように指導していきたいと思っています。また、その手助けとなる教材の開発も不可欠です。研究室では引き続き、すぐに役立つコンテンツを開発し、多くの学習者に使ってもらうことで社会貢献していこうと考えています。

[2010年7月取材]

・次回は9月10日に配信予定です。

2010年8月11日掲出