デザインとは、誰かのために意味のあるもの、役立つものを考えること。その力は、幅広い仕事で活かせます。

デザイン学部 横川 昇二 教授

約30年間、蒲田に事務所を構え、数々の橋や道、街などの公共空間をデザインしてきた環境デザイナーの横川先生。その仕事は、都内のあちこちで目にすることができます。今回は、先生がこれまでに手がけてきた仕事や本学での教育について伺いました。

■先生はこれまでに、どんなことを手がけてこられたのですか?

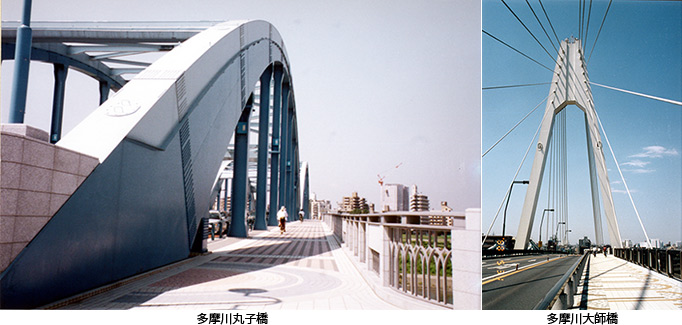

私は、長らく環境デザインの仕事をしてきて、特に橋や道路といった公共空間を多く手がけてきました。いわゆるパブリックデザインと呼ばれるものです。これまでで特に印象深い仕事だったのは、隅田川に架かる桜橋のデザインですね。あれは1984年だから30年近く前になるけれど、私が初めて公共の、しかも大きなもので、土木系の技術者と一緒に取り組んだ仕事でした。当時、私は大学の非常勤講師をしながら、大学のあった台東区の土木課から、いくつか小さな仕事を任せてもらっていたんです。そのうちに声をかけてもらったのが、この桜橋の仕事でした。このときは、景観検討委員会というものを設置して、実際のデザイン内容は私と大学の研究室のメンバーが担当し、構造の計算などは構造設計を専門とする方たちが担って、協同で取り組んだんです。今では技術者と力を合わせて、お互いの得意なところは活かし、苦手なところは補い合いながら仕事を進めるなんて当たり前のことですが、当時の私にとっては初めての経験でしたから、この仕事は異分野の方とコラボレーションして取り組むことを覚える大事なきっかけになりました。

桜橋は、アルファベットの「X」のような形をしています。景観検討委員会で話し合っているときに、まっすぐな橋ではなく、何か違う形はないだろうかと考えて提案したものです。両岸から来た人が、すれ違うのではなく真ん中のクロス部分で出会い、言葉を交わしたり心をつないだりできる場にならないかと考えた形でした。材料も当時まだ赤色しかなかった発光ダイオード(LED)を使っていますし、ポリカーボネートも使っています。プロジェクトのメンバー全体に、新しい素材に挑戦しようという流れがあったので、私たちもそれをうまくデザインに取り込んで提案したんです。何もかも初めてづくしで必死でしたが、その分、色々なことを勉強できました。そういう意味で、桜橋はとても思い出深い仕事として心に刻まれています。

また、1999年には、上野中通り商店街の整備を手がけました。このときは上野という場所柄、アートを取り入れたいと思っていたので、基本的なデザインを全て私がしたうえで、アーティストの日比野克彦くんに声をかけて、街路灯をつくってもらったんです。彼は私が大学の助手だった頃の学生で、付き合いがあったんです。彼はこのプロジェクトのために、チームを結成してくれて、芸術性価値の高い街路灯をつくってくれました。この仕事もコラボレーションの成果だと言えますね。

■仕事をするうえで、大事にしていることはありますか?

環境デザインという仕事をしていると、私の場合、どうしても場所にこだわることになります。もともと台東区は自分が学び、教える立場にもなった大学があるところですし、デザイン学部のある大田区蒲田の地も、私が1984年から事務所を構えてきた場所です。蒲田では、1988年に蒲田駅の東口広場を整備し、モニュメントのデザインをさせてもらっています。そんなふうに場所にこだわる、つまり場所を理解しながら、その地域に入っていかないと、環境デザインはできないだろうと思いますね。やはり、その地域の方の信頼と理解を得ることが大事ですし、それには時間がかかりますから。そもそも、私たちはゼロから空間つくるわけではないんです。街にしても道にしても、もともとある場所を変換させているだけのこと。その変換をするときに、全て変えてしまうのではなく、良いものは残して歴史を重ねていき、そこにさらに何かを足したり修正したりしているに過ぎないんです。そういうデザイン観を持ちながら、新しい意味や役割を持つ場所づくりを目指してきました。また、公共的な仕事はできたときが完成ではなく、でき上がって5年、10年と経って、初めてその空間になります。ですから公共空間の仕事で成功したと言えるのは、すぐに称賛されることではなく、使われることで街に馴染んでいき、後々「これは残したいね」と街の人が言ってくれるようになったときではないかと思っています。

■先生が、環境デザインに興味を持ったきっかけは何だったのですか?

大きな理由のひとつは、私の世代が公害問題の真っ只中にあったことですね。私は山形県の米沢市出身で、大学進学のために東京に出てきた身でしたから、当時の東京の汚れた空気にはびっくりしました。排気ガスの黒い空気が空を覆っていたし、川には洗剤や工場排水が流れて、隅田川も多摩川も泡がぶくぶく! そんな時代だったんです。だからこそ環境に強く興味を持つようになっていきました。また、私が大学に入った頃は、それこそ日本が高度経済成長一色の時代でもあったので、デザインすれば何でも売れる時代でした。でも、私はへそ曲がりだったのか、そういう世の中の流れに違和感があったんです。「新しいものをつくるだけが、デザインではないのでは?」と生意気にも思い始めて。それで大学院に残って、環境デザインを学ぶことにしました。その後、大学で非常勤をしながら、小さなインテリアや店舗設計を手伝う仕事をしていたのですが、先ほどの桜橋の話があって、仕事としては初めて屋外のものを手がけることになったんです。それが私の運命を決めましたね。その後、私はインテリアの仕事を一切せず、太陽の当たるところの仕事だけをしようと決めたからです。そういうふうにできたことは本当にラッキーだったし、それには色々な人との出会いが大きかったと思っています。

■では、授業ではどんなことを教えているのですか?

「地域とデザイン」や「色彩応用論」といった授業から空間と演出コースの専門演習まで、色々と担当しています。空間と演出コースのカリキュラムを見てもわかるかと思いますが、特に専門演習では、チーム力の育成を大事にしていて、課題も常に学生数名のチームで進めていくようにしています。例えば、3年生対象の「空間と演出専門演習Ⅰ」では、「目的のある空間の提案」という非常に抽象的な課題に取り組んでもらっています。蒲田には、呑川(のみがわ)という川が流れているのですが、その川沿いを、北は池上本門寺から南は産業道路まで歩いてもらい、その川沿いに誰かのための何らか目的を持った空間をつくるというのが課題内容です。素材は段ボールで、大きさの規定もあります。課題には、学生8~9人から成るグループで取り組み、それぞれグループごとに相談して自分たちなりのテーマを見つけ、ひとつの魅力あるものを提案してもらいます。昨年度は1期生対象で、学生も教員も初めての専門演習でしたから、かなり手探りの部分があり、問題もありました。自由に考えるという課題に、学生が困惑するんです。というのも学生は恐らく、これまで答えのある分野で、これが正解だという学び方をしてきているからでしょう。ですがデザインの世界には、誰にとって意味や価値があるかということはあっても、正解はありません。そういう中でどこまで踏み込んで教えるのか、どう理解させるのかという舵取りに、先生方も苦労したようです。また、当初は学生同士の議論もままなりませんでした。お互いに感想を言うばかりで、自分の意見や提案をするといった深い議論ができなかったのです。そこで私たちは学生に手を動かして話し合うようにアドバイスしました。最終的に課題は段ボールでつくるのですから、模型をつくるとか絵を描くといったことを言葉でのやりとりの中に加えて、話し合わせるようにしているんです。そうしないと、頭でっかちになりますからね。また、学生は話をまとめようと、みんなの意見を寄せ集めて、足し算的に共通項を探す傾向があったので、そうではなく、お互いの違う部分をどんどんぶつけて組み上げていくように指導しています。「こんなことしたらまずいかな?」「こんなの今までにないよね」というアイデアを出してほしいからです。今年度の「専門演習Ⅰ」は2期生対象ということで、先生も学生も慣れてきたからか、かなり手ごたえがあり、作品にも期待が高まっています。狙いどおりの教育になってきたなと感じているところです。

■最後に今後の展望をお聞かせください。

デザインというのは、自分のためではなく誰かのために意味のあるもの、役に立つものを考えることです。デザイン学部で学ぶ学生には、そういうことができるデザイン力を身につけてもらえるよう、私たちもしっかり教えていくつもりです。デザイン力は、クリエーターやデザイナーという専門職に限らず、営業や販売など色々な職種でも発揮できるものですし、今、そういう力を備えた人が求められています。また、私としては、デザイン力に加えて、持続する力、続けていく底力みたいなものも掴んでほしいと思っています。何ごとも続けることは簡単ではありませんが、だからこそ大切なのです。派手に花が咲くような生き方でなくていいから、続けられる力を身につけて、逆境があってもひとつずつそれを乗り越えるための努力をしていける人になってほしい。また、それを支える人間関係を築いておくことも大切です。同級生や先輩・後輩など、人とのネットワークは、貴重な財産になりますからね。

私自身の今後の活動としては、パブリックデザインという概念を整えるというか、明確にしたいと思っています。まだ世の中では「パブリックデザインって何?」と言われている状態ですから、それがどういうもので、どういう人や分野、企業が関わるのかということをきちんと位置づけたいと考えています。また、蒲田キャンパスのある大田区と連携して、地元からデザインに限らず何か持続して発信できるもの、例えば地元が生んだ製品や空間みたいなものをつくれないかと考えています。時間はかかるかもしれませんが、大学と地域が連携して、学生もそこに関わらせて、何か面白いことができる基盤みたいなものをつくっていけたらと思っています。

・次回は9月13日に配信予定です。