トップメッセージ

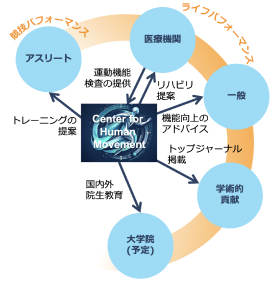

人の様々な活動は、座る、立つ、歩く、走るなどの機能的運動やスポーツなどの特異的な運動などさまざまな要素から構成された複雑なシステムです。

その根底にある基本的な各関節の運動(ムーブメント)や関節運動によって表現される機能的運動の改善をとおして健康増進や障害予防、アスリートの競技力の向上を目指すことをテーマにしたのがヒューマンムーブメントセンターです。

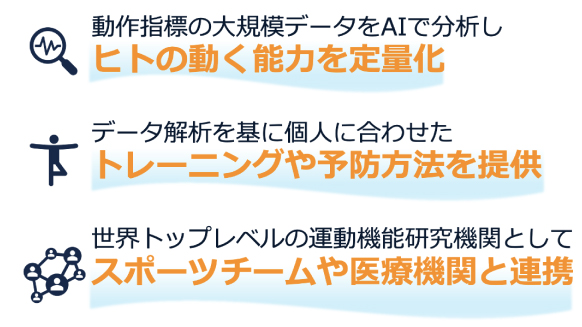

プロアスリートは勿論、子供から高齢者まで幅広い年齢層を対象とし、動作解析装置や筋活動などから得られた生体情報を人工知能(AI)を用いて包括的に評価し、最大限のパフォーマンスが発揮できるよう「動き」の改善をはかる方法を開発・提案することを目的とします。

そのために、人の動きを分析できる精度の高い解析機器を用いて対象者の動きを屋内外で計測します。またムーブメントを支える要素には、体の健康のみならず心の健康も重要です。トータルヘルスを支えるには十分な栄養や休憩・睡眠も必要です。このように代謝や神経系など複合的な機能の解析、その結果のフィードバックを行い、多面的な視点から対象者のパフォーマンスを最適化します。

私たちは蒲田の地理的な利便性の高さを活用し、国内外からのトップアスリートの支援や運動機能の面から健康支援を職業として考えている若者に、このヒューマンムーブメントセンターでの学びの機会を提供します。

活動報告

ヒューマンムーブメントセンターの活動紹介

活動紹介2025年11月10日

シンポジウム「Neuroplasticity and Neuromodulation — Maximizing Human Movement Potential(神経可塑性とニューロモジュレーション ― ヒトの運動能力を最大化する)」を開催します

本学ヒューマンムーブメントセンターは、2025年12月22日(月)に、シンポジウム「Neuroplasticity and Neuromodulation — Maximizing Human Movement Potential(神経可塑性とニューロモジュレーション ― ヒトの運動能力を最大化する)」を開催いたします。

本シンポジウムは、海外連携研究(課題番号:24KK0182)の成果報告として共同研究先であるマイアミ大学の Dr. Matija Milosevic をはじめ、東京大学の中澤公孝先生、東京農工大学の横山光先生、および本学の斎藤寛樹先生をお招きし、神経可塑性とニューロモジュレーションに関する最新の研究成果を発表いただく場となります。

学内外問わず、本テーマにご興味のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■開催概要

- シンポジウム名:

- Neuroplasticity and Neuromodulation — Maximizing Human Adaptive Potential

(神経可塑性とニューロモジュレーション ― ヒトの適応能力を最大化する)

- 日時:

- 2025年12月22日(月) 13:30~16:30

- 場所:

- 東京工科大学 蒲田キャンパス 3号館 地下大講義室

- 主催:

- ヒューマンムーブメントセンター

- 参加費:

- 無料

■プログラム・シンポジスト

「ヒトの超適応:運動制御における神経可塑性の可能性を探る」

中澤 公孝 氏 (東京大学:大学院総合文化研究科 広域科学専攻生命環境科学系)

Neuroplasticity and Neuromodulation in the Human Motor System: Integrating Research from Brain to Spinal Circuits

Matija Milosevic 氏 (University of Miami:The Miami Project to Cure Paralysis - Department of Neurological Surgery - Miller School of Medicine)

「ヒト運動制御を支える中枢神経メカニズム: AIを活用した全身運動に関わる脳深部・脊髄活動の非侵襲推定」

横山 光 氏 (東京農工大学:工学研究院)

「運動障害に関連する筋協調パターンの変化とそのリハビリテーションへの応用」

斎藤 寛樹 (東京工科大学:ヒューマンムーブメントセンター)

佐々木 睦 (東京工科大学 客員准教授:ヒューマンムーブメントセンター)

■参加申し込み方法

以下のフォームよりお申込みください。

※対面のみ開催

参加登録フォーム

活動紹介2025年12月16日

プレシーズンの走行負荷とシーズン中のハムストリング肉離れ発生との関連を検証した研究が Sports Health(IF: 2.6) に掲載されました(筆頭著者:斎藤寛樹〈ヒューマンムーブメントセンター/医療保健学部〉、忽那俊樹〈医療保健学部〉)

The Protective Effect of Preseason Running Workload Against In-Season Hamstring Strain Injuries in Elite Soccer Players

本研究では、エリートサッカー選手におけるプレシーズン中のスプリント距離およびスプリント回数に着目し、それらがシーズン中のハムストリング肉離れ(HSI)の発生リスクにどのように影響するかを検討しました。その結果、プレシーズンにおいて十分なスプリント走行を積み重ねていた選手ほど、シーズン中の肉離れ発生リスクが低いことが示され、ハムストリングの“準備状態”を高めることの重要性が示唆されました。

本研究の特徴は、実際の競技現場における高精度な走行データと傷害データを長期間にわたり統合・分析した点にあります。特に、Jメディカルおゆみのの秋吉先生、小林先生が中心となり、日々のトレーニングや試合という実践の中で、選手一人ひとりの GPS データと傷害情報を丁寧に収集・管理してくださいました。こうした現場主導の継続的なデータ取得とその質の高さこそが、本研究の信頼性と臨床的意義を支える中核となっています。

本成果は、プレシーズンにおけるスプリント刺激を「避けるべき負荷」ではなく、「計画的に積むべき準備負荷」として捉える視点を、科学的根拠とともに提示するものです。競技パフォーマンス向上と傷害予防の両立を目指す現場にとって、実践に直結する重要な示唆を与える研究成果といえます。

活動紹介2025年12月11日

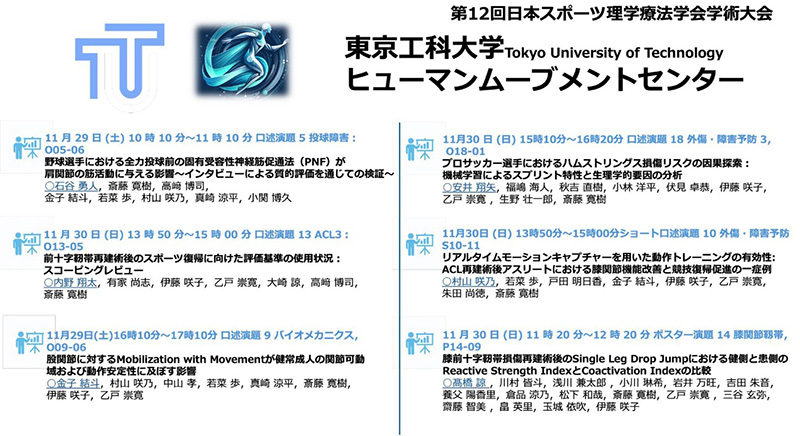

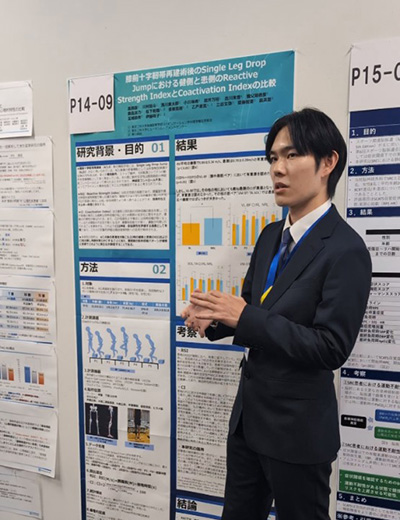

「第12回日本スポーツ理学療法学会学術大会」での発表報告

2025年11月29日(土)〜30日(日)に北海道で開催された「第12回日本スポーツ理学療法学会学術大会」において、ヒューマンムーブメントセンター研究員である石谷勇人、内野翔太、並びに本学理学療法学専攻4年生4名が参加し、研究成果を発表いたしました。

本大会で発表された演題は以下の通りです。

日本スポーツ理学療法学会学術大会は、スポーツ障害に対する理学療法に関する国内最大規模の学会であり、日本各地の理学療法士や研究者が集い、最新の知見を共有する場です。その中で、本学の研究員と学生が堂々と研究成果を発表し、スポーツ理学療法分野の第一線で活躍する専門家と積極的に議論を交わす貴重な機会となりました。本学およびヒューマンムーブメントセンターでは、今後も学生ならびに研究員の学術活動を積極的に支援し、科学的根拠に基づくスポーツ理学療法の発展に寄与してまいります。また、今回の経験を通じて得られた知見や学びを教育・臨床・研究へと還元し、より質の高い理学療法の実践を目指して取り組んでいきます。

活動紹介2025年11月27日

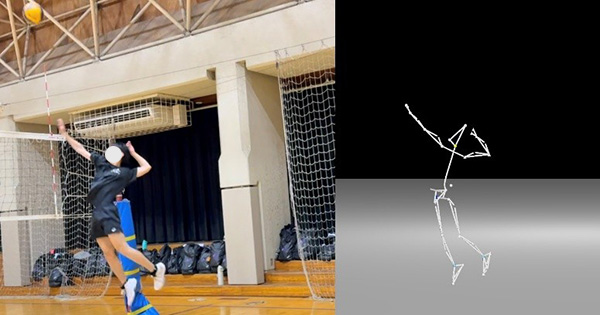

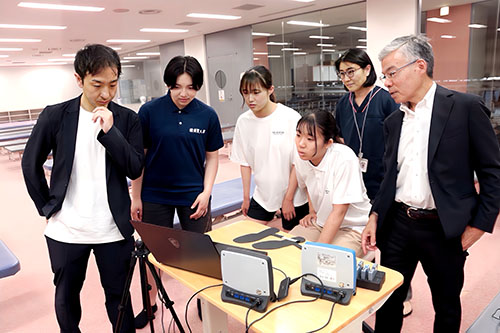

日本学園高等学校男子バレーボール部でのメディカルチェック

本学理学療法学専攻教員でヒューマンムーブメントセンター教員の溝口が、日本学園高等学校男子バレーボール部員31名(現1・2年生)を対象にメディカルチェックを実施しました。

測定項目は、身長・体組成測定、加速度センサーによるジャンプ力(スクワットジャンプ、リバウンドジャンプなど)、マーカーレスモーションキャプチャーによるアタック動作分析、アタックスピード測定、痛みに関するアンケートを実施しました。これらのバレーボール競技に特化した包括的な身体機能評価により、競技パフォーマンス向上と傷害予防の両面からサポートできるデータを取得することができました。

測定には、日本学園高等学校男子バレーボール部でトレーナーをしているすみだ運動器リハビリテーションクリニックの村上純一先生(理学療法士)にご協力いただくとともに、本学理学療法学専攻の1年生1名も参加しました。専門家と学生の連携により、質の高い測定体制を構築できました。参加した学生からは「これから大学の講義だけでなく、もっと色んなものを見て、聞いて、知って、自分の力にしていきたいと思いました。」との感想が聞かれ、通常の授業では体験できない貴重な実践的学習機会となりました。

今後もスポーツチームに対して定期的なメディカルチェックを継続し、チームの競技力向上をサポートするとともに、学生のスポーツ現場での実践的な学びの機会として発展させていきます。

研究紹介

ヒューマンムーブメントセンターでは、筋電図、三次元動作解析装置、慣性センサーやGPSなどのモーショントラッキング技術を駆使して、ヒトの動き(ムーブメント)を改善し、健康やアスリートのパフォーマンスを向上させることを目指しています。

-

医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

中山 孝 教授 斎藤 寛樹 助教

メンバー

お問い合わせ

副センター長:斎藤 寛樹 <saitohhrk@stf.teu.ac.jp>

アクセス

八王子駅からお越しの方

JR中央線「八王子」駅南口から

スクールバス約10分

所要時間:約10分 9:00より約10分間隔で運行

八王子みなみ野駅からお越しの方

JR横浜線「八王子みなみ野」駅西口から

スクールバス約5分

所要時間:約5分 9:00より約7分間隔で運行