現場での臨床実習と、

他学部との教育連携で培う問題解決力

学科紹介ビデオ

学科紹介文作業療法士は、仕事、遊び、日常生活活動といった日々の様々な作業活動に焦点を当てた治療や援助によって、人々のこころとからだの健康・幸福を支援する専門職です。作業療法学専攻では、解剖学・生理学・臨床医学などの基礎知識はもちろんのこと、最前線で活躍する作業療法士による特別授業を多数開講し、実践的なスキルを身に付けていきます。また、タブレット端末を使用して、ヒトの筋肉や関節の動きを学んだり、患者さんとコミュニケーションを取りながら作業療法の目標を設定する授業など、ICTを活用した取り組みも充実しています。世界作業療法士連盟、WFOTの認定校である東京工科大学は、国際基準を満たす作業療法教育の実施や海外の大学との国際交流を活発に行い、これからの日本のリハビリテーションをリードする人材を育成します。

作業療法士は、仕事、遊び、日常生活活動といった日々の様々な作業活動に焦点を当てた治療や援助によって、人々のこころとからだの健康・幸福を支援する専門職です。作業療法学専攻の特色は入学後早期から段階的に行われる臨床実習や地域・関係機関との連携教育です。海外大学との連携をはじめ国際的な知見にもアクセスできる環境を整え、リハビリテーションサービスの充実と発展に貢献する人材を育成します。

取得可能な資格

-

作業療法士国家試験受験資格

- 2025年実施

国家試験 合格率[新卒] -

- 作業療法士94.9%

全国平均(85.8%)※

- 作業療法士94.9%

※新卒・既卒の全国平均

-

国家試験対策

広範囲にわたる作業療法士国家試験の出題内容の理解を深めるために、1年次の専門基礎科目から4年次の専門科目まで個別の学修支援とグループワークを行っています。教員のサポートに加え、先輩と後輩が教え合い、学年の枠を越えて互いを高めていける体制を築いています。

専攻の特長

1.全国平均を大きく上回る国家試験合格率

作業療法学専攻では、早い段階から科目別の国家試験対策講義を行うほか、マンツーマン指導や試験対策専門の外部講師による集中講義など、国家試験合格を支える手厚い指導を実施しています。これにより国家試験の成績は毎年、全国トップレベルをキープしています。

2.首都圏に豊富にある充実した臨床実習先

医療現場で学ぶ臨床実習先が豊富なことも、本専攻の大きな特長です。しかもその多くが首都圏に集中しているので、学生は無理なく通うことができます。さらに本学と各実習先との緊密な連携のもと、教員が実習先に同行して学生の指導やサポートを行う画期的な取り組みも導入。誰もが安心して臨床実習に臨むことができます。

3.最先端の教育が支えるトップレベルの研究力

化粧支援をはじめ自動車運転、アプリ開発といった先端研究を進めており、これらのテーマのもと学生が海外の研究者や企業との共同研究に携わったり、卒業研究の成果を学会や学術誌で発表したりする挑戦を積極的に支援しています。学生がハイレベルな内容を学べる最先端のカリキュラムと環境を整えており、これまでに学会での受賞や学術誌への論文掲載など多くの実績を上げています。

4.需要の高さを物語る圧倒的な求人倍率

作業療法士は、機械やAIが代行できない職種であり、その需要は社会の高齢化とともに高まる一方です。わが国では人手不足が続いており、これからも高い人材ニーズが予想されています。実際、近年の求人データを見ると、作業療法士は学生1人につき約50件の求人があり、同じ医療専門職である理学療法士や看護師などと比べ、求人倍率は約2~6倍に達しています。

紹介ビデオ

先端作業療法 NEW

2022年度スタートの新カリキュラム「先端作業療法」を紹介します。

1・2年生が語る学生生活

サイコロトーク第1弾!コロナ禍の学生生活も含め、入学までの勉強、授業や放課後、プライベートも含む様々な学生生活について話します!内容は運次第?

3・4年生が語るここがすごいよ工科大OT

サイコロトーク第2弾!高学年の3・4年生が学生生活を振り返り、教育や研究、プライベートも含め東京工科大学の魅力について話します!これも内容は運次第!

工科OT授業アラカルト!

現在行われている様々な授業の概要について、短くオムニバスにまとめました!!

卒業生インタビュー

作業療法学専攻の卒業生に、現在の仕事、作業療法士や東京工科大学の魅力について聞いてみました。

2022年2月撮影

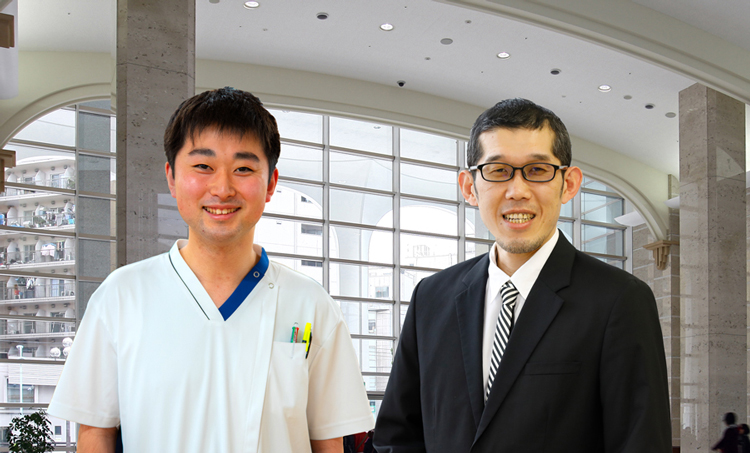

学生時代に身に付けた自ら学ぶ姿勢が、作業療法士になってからも役立っています

医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 澤田辰徳 教授

社会福祉法人農協共済 中伊豆リハビリテーションセンター 作業療法士 東川裕輝(2020年3月 医療保健学部作業療法学科 卒業)

作業療法学専攻 最新情報

作業療法学専攻BLOG 更新情報